発達障害とはなんでしょうか?

文部科学省ではこのように定義されています。

“自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの”

小難しいことが書いてありますが、

つまりは、

”脳に機能障害があり、生活の中で何かしらの問題が起きてしまうこと”

だと思います。

なぜ脳機能障害が起きてしまうのでしょうか?

脳は成長とともに変化します。

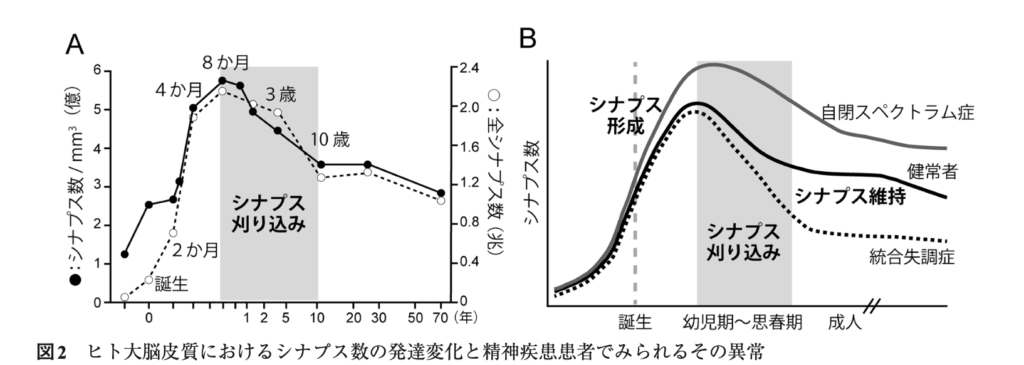

生まれた時から様々な環境の刺激を受けて、脳内のシナプスは爆発的に増加していきます。しかし、その後シナプスの数は“刈り込み”されて数を減らしていきます。

生後8ヶ月までシナプスは増加していきますが、その後は不要な結合を減らしていき、より効率的な結合へとシフトしていきます。

その結果、神経細胞間同士の連携も進み、トップダウンな思考へと繋がっていきます。

しかし、もしこの“刈り込み”作業がうまくいかなければ過剰なシナプスの結合や過剰発火により、脳の機能障害へと繋がってしまいます。

自閉症児は特にこの“刈り込み”作業が少なく、多くのシナプスを持ち続けているのではないかと言われています。

後天的な脳への悪影響

そして、後天的にこの刈り込み作業に悪影響を与えてしまうのが、

虐待やいじめなどの外的な強すぎる刺激です。

友田明美先生のReduced visual cortex gray matter volume and thickness in young adults who witnessed domestic violence during childhoodでは

“家庭内暴力を目撃した子供の舌状回・紡錘状回は減少し、過剰に肥大している”ということが判明しています。

ここでのポイントは家庭内暴力の“視認”です。

一次視覚野の発達は他の脳の領域と比べても早いことがわかっています。

そして、それ以外の脳の領域は一次視覚野の発達に伴い次々に発達していき、そして、刈り込みが行われていきます。

つまり、視覚からの刺激がToo muchであれば、視覚野だけでなく他の脳の領域にも悪影響を与えてしまう可能性があるということです。

もちろん、家庭内暴力だけでなく、その他の強すぎる視覚刺激には注意が必要ですね。

生後間もない赤ちゃんに何を見せるのか・何を見せないようにするのかを考えることは非常に大切になってきそうですね。

脳は基本的には可塑性ですが、

強すぎる刺激を受けると不可逆的な変化を受けてしまうこともわかっています。

その治すことのできない刺激は虐待やいじめなのです。

身体的には問題はなくとも、

虐待やいじめは脳にとって強すぎる“暴力”なのです。

参考文献

渡邉貴樹, 上阪直史, & 狩野方伸. (2016). 生後発達期の小脳におけるシナプス刈り込みのメカニズム. Journal of Japanese Biochemical Society, 88(5), 621-629.

Tomoda, A., Polcari, A., Anderson, C. M., & Teicher, M. H. (2012). Reduced visual cortex gray matter volume and thickness in young adults who witnessed domestic violence during childhood. PloS one, 7(12), e52528.

コメント