みなさま、

足裏に興味はありませんか? (この言い方はやばい…変態だ…)

あなたの足裏は正常に機能していますか?(なんか卑猥に聞こえる…)

あなたは足裏で感じていますか?(僕別に変な性癖とかないですよ…)

そんな色々なことを知りたくないですか?

私はすごく知りたいです!!笑

人が立つ上で唯一地面と接している部分である足裏

そうですよね。絶対に大切ですよね。

また、トレーニングをする上でも

唯一地面と接地している部分である足裏に異常があれば、

その上にある部分では何かしら問題が起きてしまうことが考えられますよね。

アスリートではパフォーマンスの低下や怪我の原因

一般の方では転倒のリスクや股関節・膝などの原因になってしまうことも考えられますよね。

そんな全ての人にとって超重要であり、超奥深い

足裏

今回はこの足裏について紐解いていきたいと思います。

お察しの通りですが、超長いです。

(おそらく読むのに根気が必要です笑)

では、一緒に足裏の世界にどっぷり踏み込んでいきましょう。

足部の基本構造 (関節編)

まずは足部の基本構造から見ていきましょう。

足部とは解剖学的には足関節(距腿関節)より遠位に位置する全ての骨、関節を含んだ部分を指します。

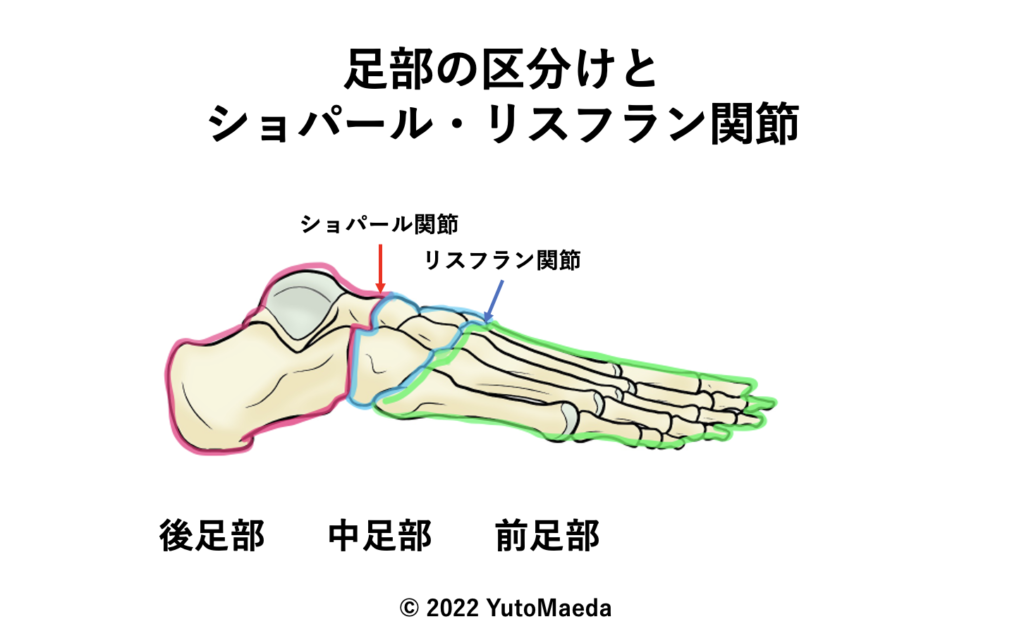

そして、足部は後足部・中足部・前足部の3つに分けられます。

後足部:距骨、踵骨/距骨下関節

中足部:立方骨、舟状骨、内側・中側・外側楔状骨/ショパール関節(距舟関節と踵立方関節)・遠位足根骨間関節

前足部:全ての中足骨、趾骨/リスフラン関節(足根中足関節)・中足骨間関節・中足趾節関節・趾節関節

学生の頃はショパールとリスフランがどちらか毎回わからなくなっておりました。

ちなみにショパールとリスフランは両方ともパリの医師が語源となっており、

ショパール医師(1743-1795)とリスフラン医師(1790-1947)で

ショパールの方が先輩だから立場上だなーっとか思っていました。

ショパールが(リス)フランスパンを買いに行かせる的なしょうもない覚え方をしていた気がします笑

これから紹介しますが、

距骨下関節・ショパール関節・リスフラン関節が足部の構造でとても大切になってきます。

この関節の関係性や運動連鎖を理解することが臨床や現場で非常に大切になってくると思いますので、

一緒に考察していきましょう。

では次は足部の筋群を見ていきましょう。(なかなか多いです笑)

足部の基礎解剖(筋)

足部には大きく分けて内在筋と外在筋があります。

まずは外在筋から見ていきましょう。

前面:

前脛骨筋・長腓骨筋・短腓骨筋・第三腓骨筋・長母趾伸筋・長趾伸筋

後面(浅層):

腓腹筋・ヒラメ筋・足底筋

後面(深層):

後脛骨筋・長母趾屈筋・長趾屈筋

それでは次に足部の内在筋を見ていきましょう。

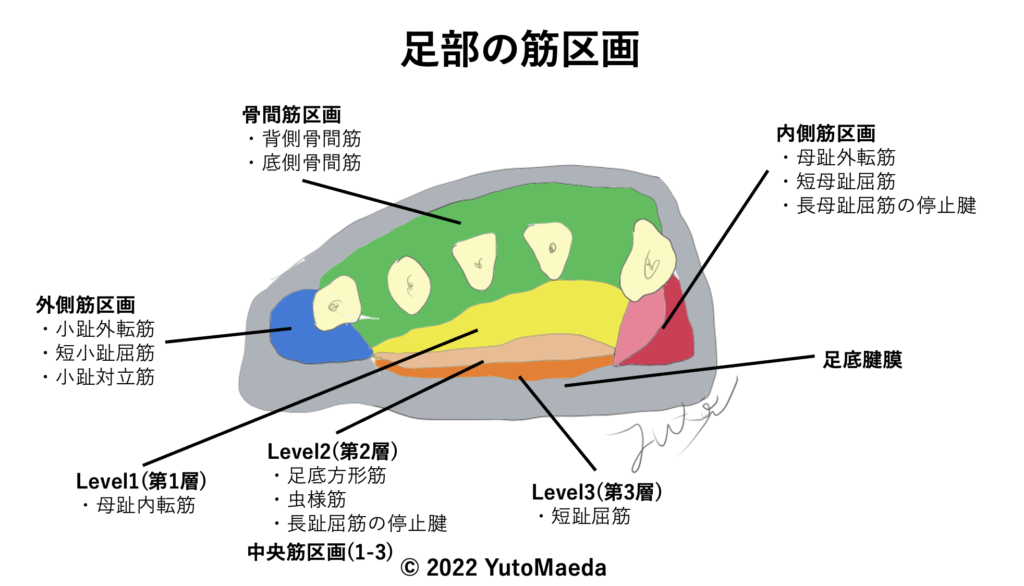

内在筋は大きく分けて4層に分かれています。

では、それぞれの層にある筋群とその機能をみていきましょう。

第1層:

短趾屈筋・母趾外転筋・小趾外転筋

第2層:

足底方形筋・虫様筋

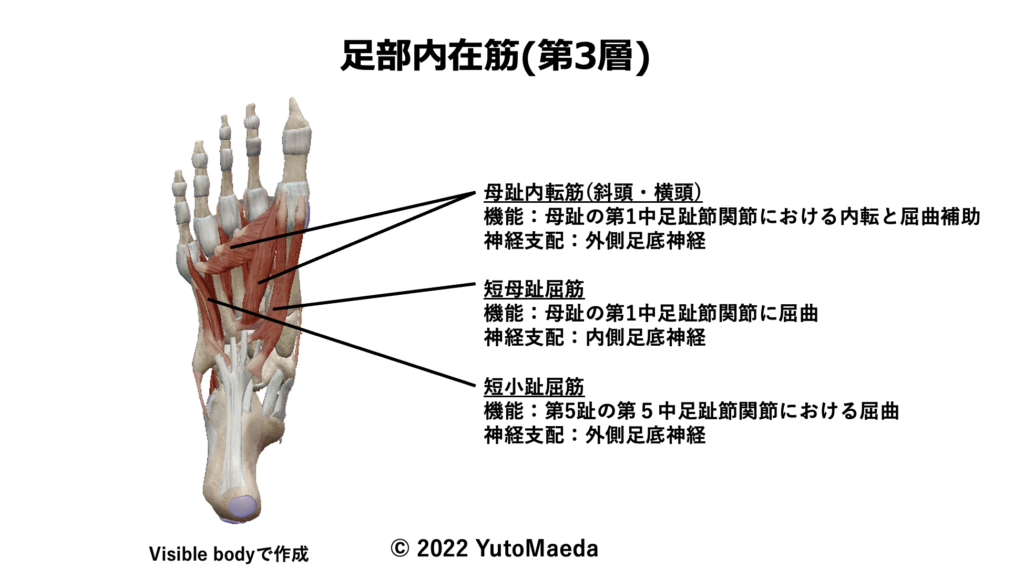

第3層:

母趾内転筋・短母趾屈筋・小趾屈筋

第4層:

底側骨間筋・背側骨間筋

では今度は足部の筋区画を見ていきましょう。

下の図は右足部の横断面を前から見た図になります。(ちゃんと自分で描いています笑)

足部の3アーチ

足のアーチは大切です!!とよく言われますよね。

果たして本当なのでしょうか?なぜ大切なのでしょうか?

実はすごく奥深いです…

一緒に考えていきましょう!!

みなさんご存知の通り、足部には3つのアーチがあります。

内側縦アーチ・外側縦アーチ・横足アーチ

ではそれぞれのアーチを考えていきましょう。

内側縦アーチ (Medial longitudinal arch)

内側縦アーチは荷重に耐えつつ、衝撃を吸収するための足部の構造であり、

踵骨・距骨・舟状骨・楔状骨3本の第1.2.3中足骨によって構成されています。

この内側縦アーチが足部の安定性や歩行においてとても重要になります。

この内側縦アーチで重要になってくるのが距舟関節とその関節に関わる結合組織と言われています。

まずなぜこの距舟関節が大切なのでしょうか?

まず正常な安静立位姿勢では、体重は距舟関節付近にかかっているとされています。1

そしてその荷重は足底腱膜・足部内在筋・足部靭帯(Loading sharing system)によって前後に分配されます。2

ちなみに足底腱膜を切開するとアーチの保持力が25%も減るそうです。3

通常では後足部には前足部の約2倍の荷重がかかり、

前足部は特に第2.3中足骨頭に最も高い圧がかかるとされています。

ここで推察できることとして、

本来では踵で多くの荷重を支えるべきですが、何らかの原因で踵に荷重ができなくなってしまうことが考えられます。(自律神経の問題や過去の傷害などによる運動パターンの変化など)

前足部体重になってしまうことにより、本来機能するべき内側縦アーチの機能が低下したり、

他の部分に過剰な負荷がかかってしまうことが推測されます。

また、本来であれば構造的に最も安定していて、最も高い圧がかかるべき第2.3中足骨に圧がなく、

他の部分(母趾側や小趾側)に高い圧がかかってしまうことで足部の変形や機能低下が起こってしまうことが考えられるのではないでしょうか?(第2.3.中足骨の安定性については次に横アーチで書きます。)

横足アーチ(Transverse arch)

この横足アーチですが、文献によって定義が異なります。

言い方を変えると横足弓ともいうのでしょうか?

今回はそんな横足アーチの

中足骨レベル・足根骨レベルの2つから考えていきましょう。

まずは、

横足アーチの安定性には主に能動的・受動的な安定化構造があります。

受動的には靭帯が能動的には筋が主な支持力と考えられています。

では次に中足骨レベル・足根骨レベルで見ていきましょう。

中足骨レベル

第1-5中足骨から構成されています。

主なサポートとして

筋では母趾内転筋(横頭)が挙げられます。(ここ重要です)

靭帯では深横中足靭帯が挙げられます。

足根骨レベル

楔状骨間関節と楔立方関節から構成されています。(3つの楔状骨・立方骨)

主なサポートとして

筋では長腓骨筋と後脛骨筋が挙げられます。(ここも重要です)

靭帯では背側足根中足靭帯と底側中足靭帯が挙げられます。

これら2つの横足アーチが崩れてしまうと第2-4中足骨に過度な応力が働いてしまいます。

そうなってしまうと胼胝(べんち)が母趾球と小趾球の間に形成されてしまいます。

内側縦アーチのところでも書きましたが、

足部の構造的に第2.3中足骨に最も高い圧がかかってきます。

つまりは、第2.3中足骨は最も安定しているべきであるとも言えると思います。

実際に、第2列は第3足根中足関節が後ろに入り込んだ状態であり、第2中足骨の近位部である中間楔状骨が内側と外側楔状骨にはまり込んだ構造のため安定しやすくなっています。

つまりこの中間楔状骨を安定させるためにも横足アーチが大切であるということです。

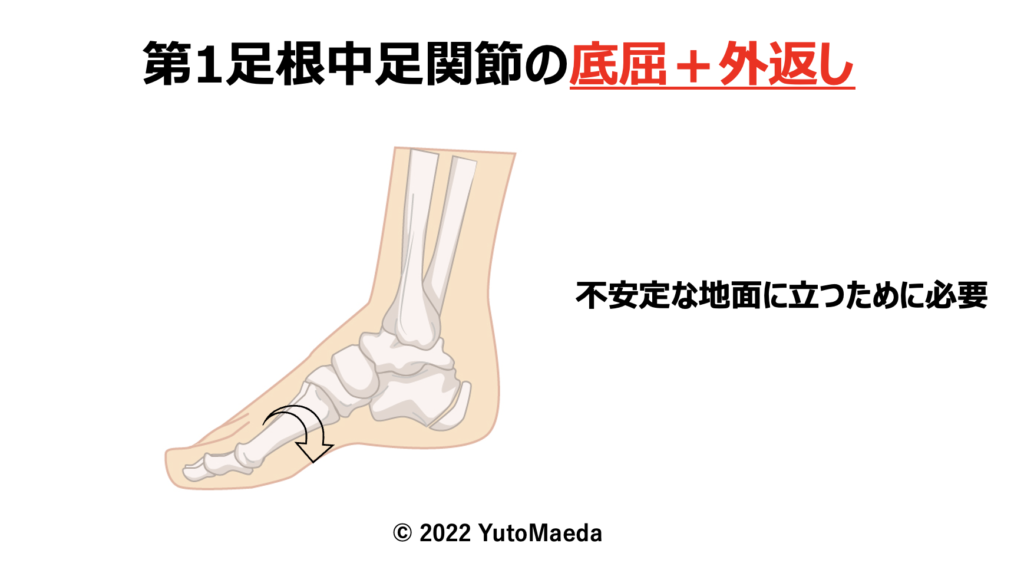

また不安定な地面(わかりやすくいうと岩の上など)で身体を安定させるときにはこの横足アーチがとても大切になってきます。そして、不安定な場所で大切になってくるのが第1足根中足関節だったりするんですよね。この第1足根中足関節が長腓骨筋によって外返し+底屈を行うことで不安定な場所でも足部を変化させて適応できるようになるんですよね。

そして、この作用が内側縦アーチにも影響を与えてるんです。

そして横アーチと関節的に関係の深いのが距骨下関節です。

ここでは実際に模型を使って見ていきましょう。

(私、Amazonで足の模型買いました笑、そして自分でいじってみました!!)

距骨下関節を回外させると中足部の柔軟性は制限されます。

なぜなら、踵を内返しをすることで距舟関節と踵立方関節が縦軸方向に捻れて剛性が高まります。

逆に距骨下関節を回内させると中足部の柔軟性は高まります。

踵を内返しをすることで距舟関節と踵立方関節の捻れが緩み、中足部の柔軟性が上がります。

この動作を繰り返すことが歩行になるのですね。

(歩行に関しては足部の運動連鎖の章で解説します。)

ということは、

足部は柔らかくあり、また硬くなる必要もあるのです。

距骨下関節が回外する時には硬くなり、回内する時には柔らかくなる必要があるのです。

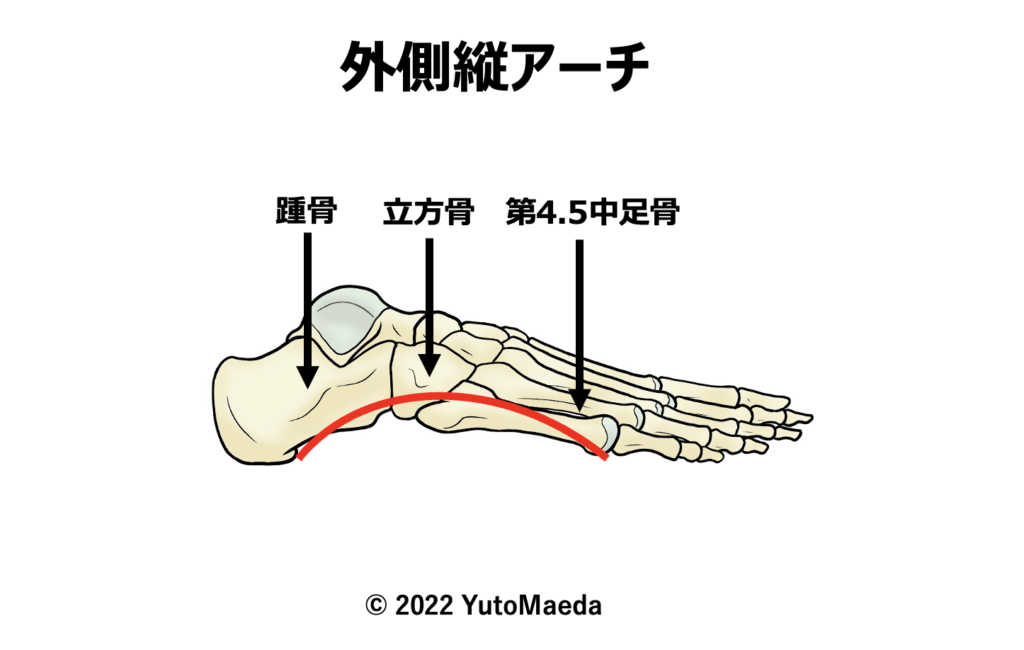

外側縦アーチ(Lateral longitudinal arch)

距骨、立方骨、第4.5中足骨から構成されています。

個人的にこの外側縦アーチで大切だと思っているのが立方骨です。

なぜこの立方骨が大切か少し書いていきたいと思います。

まずは立方骨に関係する筋群を見ましょう。

直接付着する筋

後脛骨筋・短母趾屈筋5

関節的に影響が多いと思われる筋

長腓骨筋・母趾内転筋

ここではそれぞれの筋に対しての説明はしませんが、

外側縦アーチを直接的に支えている筋として上がるのが長腓骨筋ではないでしょうか?

そうなんです。

筋の直接的な停止ではないものの外側縦アーチを直接的に支えているのが

この長腓骨筋なのです。(このワクワク感がたまりません!!)

逆に言えばこの長腓骨筋に何か異常(過緊張や弛緩)が起こってしまうと立方骨が低下してしまい、

外側縦アーチが低下してしまうことが考えられます。

また長腓骨筋が適切に機能することで長腓骨筋に付着している(文献によっては直接立方骨に付着している)母趾内転筋などの内在筋も適切に機能することができ、横アーチへの貢献も考えられます。

足関節捻挫では長腓骨筋の損傷も考えられるため、その影響も受けて外側縦アーチの低下、

それに付随しての横アーチの低下、そして内側縦アーチへの悪影響もあるのではないかと考えられますね。しかし、一概に長腓骨筋の機能訓練(外返し)をしても反射的な要素がなければ正常に機能しているとは言えません。4

筋力はもちろん神経学的なアプローチなど長腓骨筋に適切なアプローチを行うことが非常に大切になってくるのではないかと考えられます。

トラス機構・ウインドラス機構

でた!!

名前は知っていて、わかっているつもりでも実はよくわかっていないやつ。

(この文章を書く前の私です…)

トラス機構・ウィンドラス機構

では改めて考えていきましょう。

まずはトラス機構から見ていきましょう。

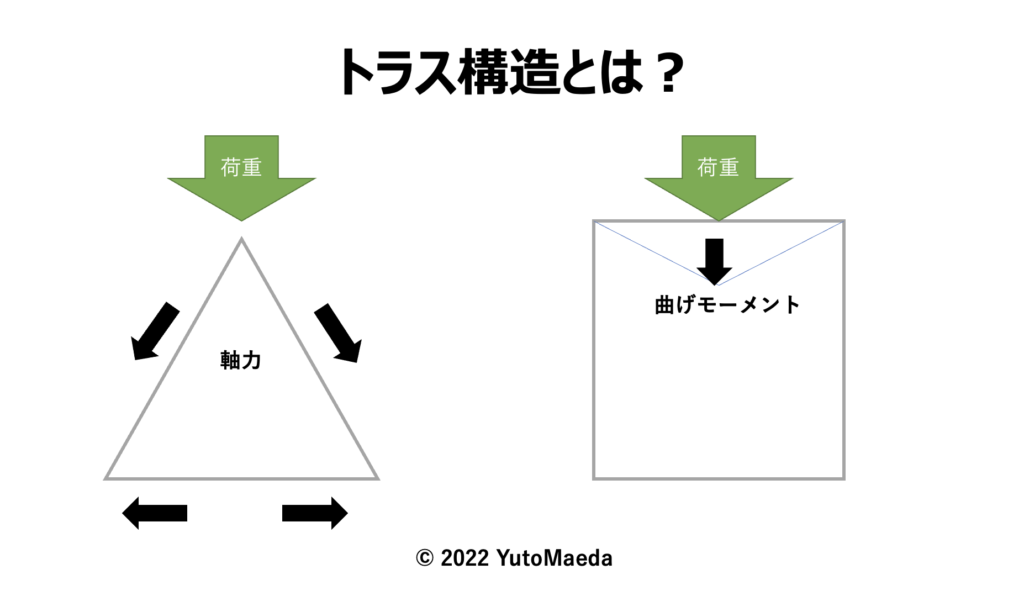

まずトラス機構とは建築用語からきているそうです。

下の橋などの三角が繋がっている構造ををトラス構造と言うそうです。

(こういう橋を電車で通っている時なんかワクワクしませんか?)

このトラス機構には構造的なメリットがあり、

荷重による曲げモーメントが発生せずに、軸力しか発生しないというメリットがあります。

はて…どういうことなのか?

上の図のように四角形では上からの荷重に対して曲げモーメントが発生し、

上部に大きな負担がかかってしまいます。

一方でトラス構造である三角形には曲げモーメントは発生せずに軸力がそれぞれにかかってきます。

この軸力と言われるものが非常に筋や靭帯と相性が良いのです。

この軸力は曲げると言う力ではなく、伸びる・縮むと言う力が加わります。

筋や靭帯に対しては非常に相性が良いのです。(個人的にそう思っています笑)

では、

この原理を足部に当てはめるとどのようになるのでしょうか?

上の図のようにトラス機構が正常に機能することで効果的に荷重ができ、

そして、歩行などの移動に効率よく変換できるということですね。(奥深いなー)

では、次にウィンドラス機構について考えていきましょう。

トラス機構と同様にウィンドラス機構も建築用語だろ!!と思った方。

残念不正解です。

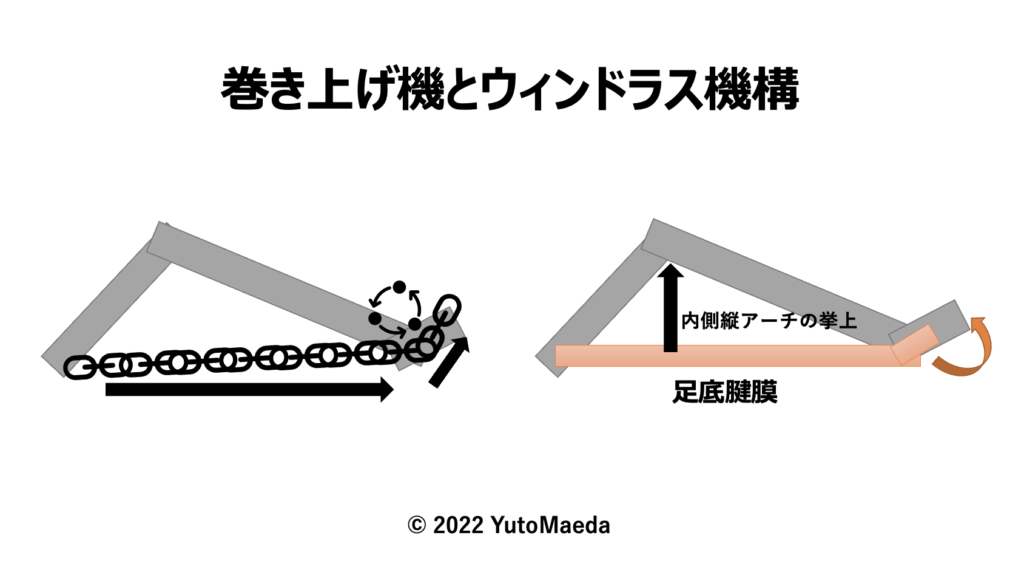

ウィンドラスはこれです↓

A “windlass” is the tightening of a rope or cable.5

そうです。誰がどう見ても巻き上げ機になります。

この巻き上げ機が足部とどのように関係するのでしょうか?

巻き上げ機とウィンドラス機構を表すと図のような形になります↓

ウィンドラス機構は立脚後期の踵離地後に他動的に足趾が背屈することで、足底腱膜の張力が高まり、内側縦アーチが挙上されることです。

そうすることで、足部の剛性が高まり、蹴り出しにおいての前方への推進力が生まれます。

つまり、効率よく前方への推進力を得られるということです。

逆に言えば、この効率性がなければ他の部位が代償する必要があるということですね。

Lucusら6の文献では、

足部のウィンドラスメカニズムが機能していない人(absent or impired)は足部の回内が大きく、またMid-footの横幅が機能している人より広いと述べられていました。(開帳足)

足部のウィンドラス機構を適切に機能させるためには、

関節や筋が適切に配置され、機能する必要がありますね。

足部からの運動連鎖 (歩行から)

さてさて、

先ほどはトラス機構とウィンドラス機構について見ていきました。

では、これを日常動作(歩行)に当てはめるとどのようになるのでしょうか?

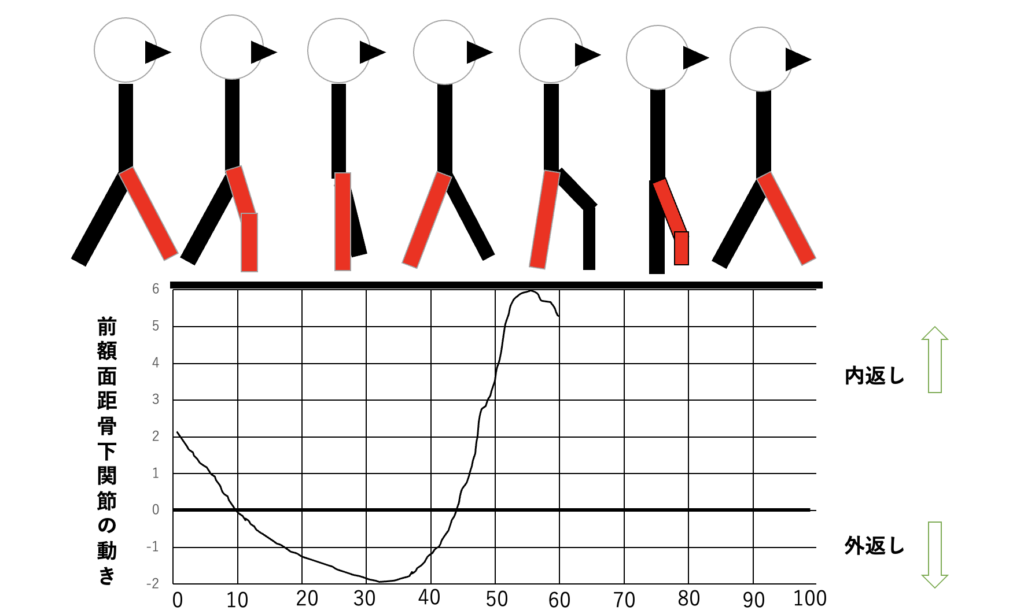

まずは距骨下関節の角度(°)と歩行を見ていきましょう。

図はInitial contact(0%)〜再度Initial contact(100%)を表しています。

上の図を見てみると、

Initial contactから距骨下関節は外返ししていき、Mid-stanceから内返ししていきます。

では歩行周期における各関節の動作を見ていきましょう。

わかりやすい図があったので紹介しておきますね↓

上の図はChan, 19947らのfig.10を翻訳したものになります。

歩行サイクルにおいての各関節の動きや筋群の活動を簡易的に表しています。

まずここで注目してもらいたいのが距骨下関節と横足関節・距舟関節です。

Initial contactからMid-stanceの移行するときに距骨下関節が回内し、それと同じタイミングで横足関節・距舟関節が安定します。そして関節を安定させるための足部の内在筋の活動も増加します。

この関係図からもいろいろなことが推測できますよね!!

・この関係が崩れてしまう(横足関節・距舟関節が常に不安定など)と効率的な歩行ができずに代償動作が起きてしまうことが考えられますし…

・足部の内在筋がうまく活動できなければ他(外在筋など)で代償する必要がありますし…

また上の図を見てもらえれば一目瞭然ですが、

足部の動きが脛骨や大腿骨、骨盤にまで影響することがわかると思います。

つまり、足部に問題があればその上部にある関節にまで悪影響がでてしまうことが考えられますよね

扁平足(Pes planus)とは実際はなんだ?

一般的によく言われている扁平足

これは実際どのような状態のことなのでしょうか?

扁平足は一般的に内側縦アーチが異常に降下した状態のことを指します。

この内側アーチの低下を各関節で分解して考えると、

1. 距骨下関節の回内

2. 後足部の外反位

3. 前足部の外転

が考えられます。

主な原因として考えられていることとしては

1. 関節自体の弛緩

2. 足底腱膜の過伸長や損傷

3. スプリング靭帯の過伸長や損傷

4. 後脛骨筋の過伸長や損傷

5. 姿勢制御不良

6. 他アーチの不良

などが挙げられるでしょうか?

もちろん骨格的な問題など変えられないこともありますが、

内在筋や外在筋を適切に機能させることや体性感覚の機能向上が大切なのではないでしょうか?

足部は柔らかい方が良い?悪い?

足部(足関節ではないです)の柔軟性はあった方が良いのでしょうか?

私個人的なことを言うと…

時と場合によって柔らかくもなるし、硬くもなるのが良い

と言うのが私の答えです。

歩行で考えると立脚初期では柔軟になり、

立脚相後期では剛性を高めること(ウィンドラス機構)が大切になります。

また、日常生活ではある程度の柔軟性が必要ですが、

いざ非日常であれば剛性が必要になる場合もあるかと思います。

そう、

ニュートラリティが大切だと言うことです。

柔らかくできるし、固める事もできることが重要だと思うのです。

もちろん常に過緊張状態では柔らかくはできないし、

筋の適度な緊張がなければ固めることもできません。

仕事と一緒で足もメリハリが大切ってことですね笑

足部の感覚受容器分布

さてようやくここまでやってきました。

足部の感覚を色々調べていると出てきたのがこの文献でした。8

私自身足部の体性感覚分布を色々探していたのですが、なかなか見つからなくて…

そのうちに出会ったのがこの文献でした。

では簡単にこの文献の内容を説明しましょう。

21名の被験者で59の記録セッション

・Microneurography (微小神経電図法)でのsingle cutaneous afferentの発火パターン計測

・cutaneous mechanoreceptorの計測

・semmes-weinstein monofilamentsを使用した求心性発火と知覚閾値の計測

・RF(Identified regionの知覚閾値)の計測

いや、難しすぎる…

すごく申し訳ないのですが、

僕自身頑張って読んでもよくわかりませんでした…(難しい…)

誰か理解できる方は教えてください。

そんな中で僕が理解できる部分が何点かあったのでご紹介したいと思います。

FAはfast adaptingであり、素早い知覚であり動作に反応しやすいとされています。

対照的にSAはSlow adaptingであり、素早い知覚はありませんが皮膚変化に応じて反応するとされています。

Type I は狭いRFであり、明確な境界線と複数のhot spotがあります。

Type II は広いRFであり、不明確な境界線ですが広いhot spotを持ちます。

これらの情報をもとに上の図を考えていきましょう。

まず、全体的に見てみると踵・立方骨辺り・小趾球・母趾球・舟状骨あたりに分布が多いのではないでしょうか?

これらを見てまず思いつくのが、歩行のCOPと類似しているのではと考えられます。

地面に接する頻度や比重が大きいところほどこの分布が多いのではないかと思います。

また、舟状骨あたりの分布も多いこととして、

この部分に筋群が集中しているからではないかと考えます。(後脛骨筋・長母趾屈筋・長趾屈筋)

立方骨あたりにも重要な長腓骨筋や短腓骨筋がありますよね。

つまりは、

筋の適切な長さや緊張を保つことが大切なのではないかということです。

そのためには骨的にも適切なアライメントを保つ必要がありますよね。(力-長さ関係)

またこれらの結果をみると踵・小趾球・母趾球の3点(トライポッド)を意識することは大切かもしれないですね。(+立方骨かな?)

しかし、

個人的に思うのがこの3点(+立方骨)に重心を置くことができる状態を作ることが実は一番大切なのではないでしょうか?

まとめ

なかなか長くなってしまいましたが、足裏って本当に奥深いですよね…

ただ人間は二足歩行戦略をとっているので、唯一地面と接している足部は大切ですよね。

論文を読み、いろんなセミナーを見て、この記事を書くのに約3週間もかかってしまいましたが、

結局わからないことが多いのが事実です。(それがまた面白いんですけどね笑)

今後は足裏のためのエクササイズなども考えていければいいなーっと思います。

何か間違っている内容・おすすめの文献や教材などありましたらいつでもご連絡ください!!

叱咤激励大歓迎ですので。

参考文献

1.

Bencke J, Christiansen D, Jensen K, Okholm A, Sonne-Holm S, Bandholm T. Measuring medial longitudinal arch deformation during gait. A reliability study. Gait Posture. 2012 Mar;35(3):400-4. doi: 10.1016/j.gaitpost.2011.10.360. Epub 2011 Nov 23. PMID: 22115733.

2.

Kirby, K. A. (2017). Longitudinal arch load-sharing system of the foot. Revista Española de Podología, 28(1), e18-e26.

3.

Huang CK, Kitaoka HB, An KN, Chao EY. Biomechanical evaluation of longitudinal arch stability. Foot Ankle. 1993 Jul-Aug;14(6):353-7. doi: 10.1177/107110079301400609. PMID: 8406252.

4.

Konradsen L. Sensori-motor control of the uninjured and injured human ankle. J Electromyogr Kinesiol. 2002 Jun;12(3):199-203. doi: 10.1016/s1050-6411(02)00021-4. PMID: 12086814.

5.

Gill M, Vilella RC. Anatomy, Bony Pelvis and Lower Limb, Foot Cuboid Bone. 2022 May 29. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 31751102.

6.

Lucas R, Cornwall M. Influence of foot posture on the functioning of the windlass mechanism. Foot (Edinb). 2017 Mar;30:38-42. doi: 10.1016/j.foot.2017.01.005. Epub 2017 Jan 17. PMID: 28259028.

7.

Chan CW, Rudins A. Foot biomechanics during walking and running. Mayo Clin Proc. 1994 May;69(5):448-61. doi: 10.1016/s0025-6196(12)61642-5. PMID: 8170197.

8.

Kudo S, Hatanaka Y: Forefoot flexibility and medial tibial stress syndrome. J Orthop Surg (Hong Kong), 2015, 23: 357–360.

9.

Strzalkowski ND, Mildren RL, Bent LR. Thresholds of cutaneous afferents related to perceptual threshold across the human foot sole. J Neurophysiol. 2015 Oct;114(4):2144-51.

Han, J. T., Koo, H. M., Jung, J. M., Kim, Y. J., & Lee, J. H. (2011). Differences in plantar foot pressure and COP between flat and normal feet during walking. Journal of Physical Therapy Science, 23(4), 683-685.

Kelly LA, Cresswell AG, Racinais S, Whiteley R, Lichtwark G. Intrinsic foot muscles have the capacity to control deformation of the longitudinal arch. J R Soc Interface. 2014 Jan 29;11(93):20131188. doi: 10.1098/rsif.2013.1188. PMID: 24478287; PMCID: PMC3928948.

國枝秀樹, 末廣健児, 大沼俊博, 渡邊裕文, 石濱崇史, & 鈴木俊明. (2014). 立位での前足部荷重における多裂筋・最長筋・腸肋筋の筋活動について. 関西理学療法, 14, 43-47.

Nakai K, Zeidan H, Suzuki Y, Kajiwara Y, Shimoura K, Tatsumi M, Nishida Y, Bitoh T, Yoshimi S, Aoyama T. Relationship between forefoot structure, including the transverse arch, and forefoot pain in patients with hallux valgus. J Phys Ther Sci. 2019 Feb;31(2):202-205. doi: 10.1589/jpts.31.202. Epub 2019 Feb 7. PMID: 30858663; PMCID: PMC6382484.

コメント