なぜ急に舌を選んだのかというとですね。

最近は頸部のことをつらつら勉強してきたわけですが、

何かが足りないと感じてきたのです。

頭頸部の位置やフォワードヘッド姿勢などを考察していく中で

何かもやもや感が出てきてしまったのです。

何か大切なものが欠けている…

この正体は一体何なのか?と考えていくとちょうど舌に口内炎ができてしまったのです。

(ご飯の美味しさも半減、喋るのも嫌、常に嫌な感じ…最悪だ…)

しかし

そのときにふっと思ったのです。

なんか頭頸部が安定しないと…

あーーーなるほど!!

舌か!!

となったわけであります笑

そしてそして、

わたしは幸運なことに子供たちの運動指導をすることが多いのですが、

あれれ?

何人か口が開いたままの子がいるではないでしょうか??

そういえば自分の友達にもそんな子がいたような…

その子達の運動を見ていると…

何か動きがゆっくりのような気が…

出力が弱いような…

これは何かあるのか????

そして、いろいろと調べてみると出てきたのが

低位舌

なんだそれは??

一度気になると寝れなくなってしまう筆者なので、

調べてみることになりました笑

ということで皆様お付き合いください。

舌の基礎科学〜低位舌と運動〜

(これは沼にはまってしまう可能性が…)

舌の役割

舌ってすごく有能ですよね。

咀嚼・嚥下・味覚・構音・呼吸、そして歯列の形成などさまざまなことに関わっています。

どれも生きていくためには必須のものであり、

その機能の根幹を担っている舌はとてつもなく重要だと考えられます。

逆にいえば、

舌が本来行うべき役割を全うしなければ、

さまざまな問題が出てくることが容易に想像できます。

(歯列の異常、姿勢制御不良、咀嚼不良による自律神経異常など)

全ての機能に関して調べて書いていきたいところですが、

それをすると本1冊くらいになってしまいそうなので、今回は割愛させていただきます。

個人的には舌の運動機能は呼吸の次に重要だと考えています。

もちろん、

口腔に関しては歯科医の先生に聞くことが一番だと思いますが、

最低限は私自身も知って置く必要があると感じ、今パソコンを叩いているわけであります。

ではまずは解剖的な内容を見ていきましょう。

舌の基本構造

舌は舌根(root)・舌体(body)・舌尖(apex)と3つの部分に分けられます。

舌は粘膜に覆われており、さまざまな筋走行より構成されています。

この筋は随意筋である横紋筋で構成されており、大きく分けて2つ存在します。

1つは外舌筋(extrinsic muscles)ともう1つは内舌筋(intrinsic muscles)になります。

(この2つの筋群は次の章で詳しく見ていきます。)

また表面上には4種類の乳頭(有郭乳頭・茸状乳頭・葉状乳頭・糸状乳頭)があり、味覚を感知する味蕾が存在したり、感覚器があったりと重要な役割があります。

また、舌は常にある一定の緊張を保つ必要があり、

頬圧と口唇圧の外圧が舌の内圧と拮抗する必要があります。

この圧力が正しく拮抗しなければ歯の移動が起こってしまうことが考えられます。2)

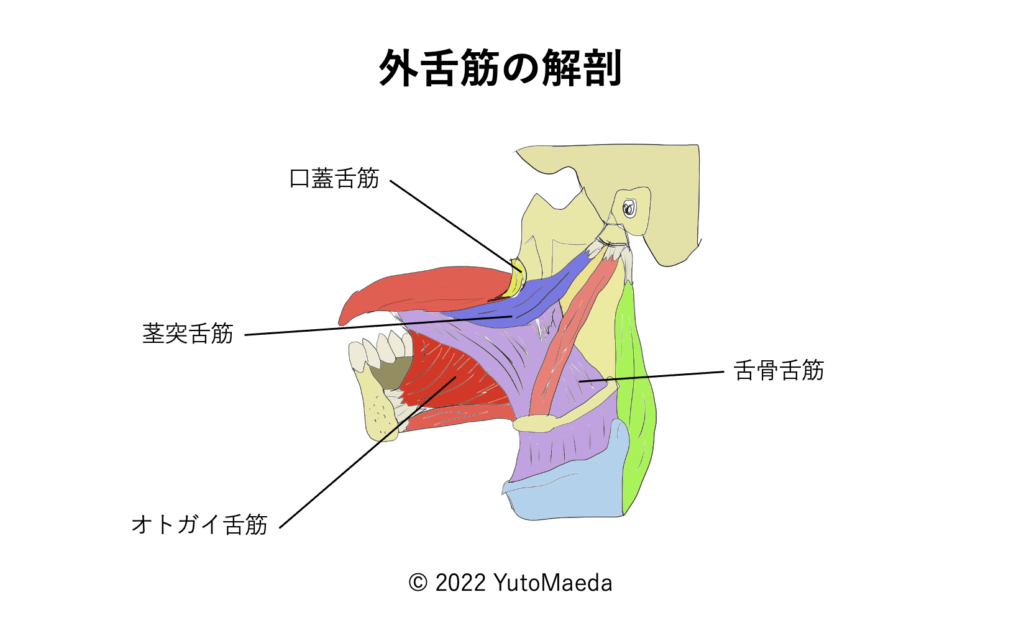

外舌筋群

一般的に外舌筋群はオトガイ舌筋・舌骨舌筋・茎突舌筋・口蓋舌筋の4つを指します。

この4つの筋群は主に舌の動きに関わります。

ではそれぞれの筋の役割を見ていきましょう。

(かなりざっくりですが、ご了承ください)

オトガイ舌筋1)

起始:オトガイ舌筋棘

停止:舌骨・舌下部

機能:前方繊維:前方突出・後退

後方繊維:舌基部の前突・挙上

中部繊維:外側突出

下方繊維:舌基部の前突・挙上

神経支配:舌下神経(CNXII)

・舌骨舌筋

起始:舌骨

停止:舌側縁

機能:舌を押し下げる・引き込む

神経支配:舌下神経(CNXII)

茎突舌筋

起始:茎状突起

停止:舌側縁

機能:舌の引き込み・挙上・捻れる(片側)

神経支配:舌下神経(CNXII)

口蓋舌筋

起始:口蓋腱膜

停止:舌の広域

機能:舌後方部の挙上

神経支配:迷走神経(CNX)

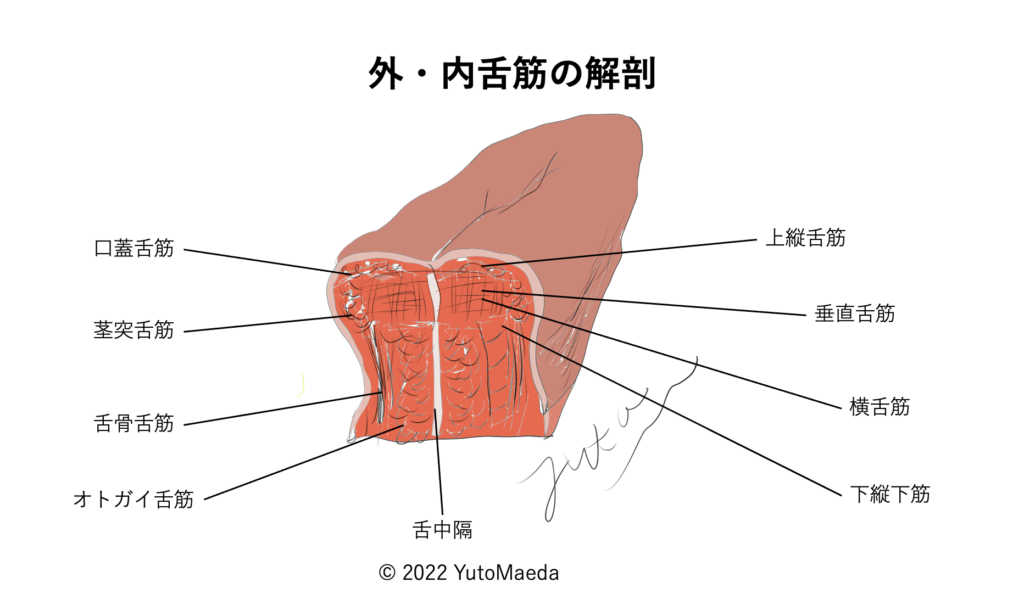

内舌筋群

上縦舌筋・下縦舌筋・横舌筋・垂直舌筋の4つを指します。

この4つの筋群は主に舌の形を変える作用に関わります。

これらの内在筋は骨への付着がありません。

上縦舌筋2)

起始:舌根

停止:舌尖

機能:舌の前後収縮

神経支配:舌下神経(CNXII)

下縦舌筋2)

起始:舌根

停止:舌尖

機能:舌の前後収縮

神経支配:舌下神経(CNXII)

横舌筋2)

起始:舌中隔

停止:舌の側縁

機能:舌の左右収縮

神経支配:舌下神経(CNXII)

垂直舌筋2)

起始:舌体中の舌背

停止:舌底面

機能:舌を平らにする

神経支配:舌下神経(CNXII)

舌の神経支配

舌の神経支配ってすごく面白いんです。

舌ってすごいんです。

舌の前方2/3の一般感覚は舌神経・味覚は鼓索神経へ

舌の後方1/3は一般感覚と味覚両方ともに舌咽神経によって中枢に伝わります。

舌筋は全て舌下神経によって支配されていると言われています。3)

低位舌とは?

低位舌とはなんなのでしょうか?

一般的に舌は上顎に接地し、舌尖が上前歯に失していることが理想とされています。

しかし、低位舌では通常のポジションより低い位置にあります。

では、低位舌はどのような問題があるのでしょうか?

低位舌の問題点として考えられることとして、

・口呼吸

・歯列異常

・睡眠障害

・発音障害

などが挙げられます。

そして、これらの問題点が

・呼吸器系の問題

・免疫系の問題

・睡眠の問題

・コミュニケーション問題

など健康や社会的に大きな問題を引き起こすことも考えられます。

舌だけでもこれだけ問題を起こす可能性があります。

また、姿勢制御にも大きく関わっているとされます。

では次の章で舌と姿勢制御について解説していきましょう。

舌と姿勢制御

まずは舌と姿勢制御についての文献を紹介しましょう。

Ahmadら, 20154)の文献では舌のポジションと姿勢制御に関することが述べられていました。

116名の健康な男性を対象に通常の口蓋のポジション(Habitual jaw resting position)と舌を前歯の後ろ側に触れた状態(Positioned against the upper incisors)でのCOG velocityを測定したものになります。

この文献では舌を前歯の後ろ側に触れた状態の方がCOGが安定しているとされています。

逆にいうと、

この状態でなければ姿勢が不安定性になりやすいともとれますね。

では、

なぜ舌を前歯の後ろ側に触れた状態ではCOGが安定し、低位舌の方が不安定になってしまうのでしょうか?

私が考えるポイントは2つあります。

1. 舌からの適切な感覚入力があるか?

2. 舌骨につながる筋群のバランス

これらに関してはエビデンスなどはなかったので個人的な考えです。

何か間違っている点があれば教えてください!!

良い文献などの紹介もお願いします!!

1. 舌からの適切な感覚入力があるか?

まず前提として舌は筋群であり、もちろん感覚受容器(筋紡錘や圧受容器など)があります。

この感覚受容器がどれだけ機能しているかが大切になってくるのではないかと私は考えています。

(舌の体性感覚)

過去の体性感覚の記事はこちらです↓

舌に適切な緊張があり、

適切なポジションにあることで舌からの感覚入力が増え、適切な情報が脳へ送られるのではないかと思います。

その感覚情報をもとに脳は認識し、そして頭部が安定させることができのではないかと考えています。

以下のようにまとめてみました。

正常な舌の位置

舌が上顎に触れる・上前歯に触れることによって舌の圧受容器からの入力信号が増える

↓

その入力から舌の位置や顎関節の位置・筋(舌)の状態を認知できる

↓

舌の認知・舌からのFeedbackが増え、結果的に頭部の安定性が増す

低位舌

舌がどこにも触れていない・適切な筋緊張がないため感覚入力が少ない

↓

入力情報の減少により、位置覚や認知が低下する

↓

口蓋の情報入力低下・頭頸部の安定性減少する

頭部の位置覚が向上することにより姿勢制御機能が向上したのではないかと考えました。

2. 舌骨につながる筋群のバランス

みなさま、

舌骨という骨をご存知でしょうか?

(私はあまり知りませんでした…)

舌骨には大きく分けて2つの筋群が付着しています。

舌骨上筋群

顎舌骨筋・顎二腹筋・茎突舌骨筋・オトガイ舌骨筋

舌骨下筋群

胸骨甲状筋、甲状舌骨筋、肩甲舌骨筋、胸骨舌骨筋

ここで注目したい筋群として

茎突舌骨筋・オトガイ舌骨筋です。

あれれ?

この2つの筋って外舌筋ではないか?

もし茎突舌骨筋・オトガイ舌骨筋が正しく機能していないとすると他の筋に過度な負担がかかってしまったり、上下の筋群のバランスが崩れてしまうのではないでしょうか?

つまり、

舌の筋が正しく機能する→その他の筋群の機能も

その結果姿勢制御にもつながることが考えられるのではないでしょうか?

この2つのポイントが重要なのではないかと今回は考察してみました。

他にもたくさんの可能性がありそうなので、何かあればご連絡ください!!

低位舌の原因は?

低位舌を改善するためにはどうすれば良いのか?

とても気になるところだと思います。

個人的に重要だと思う点を3つ考えてみました。

1: 鼻呼吸ができるか

舌の理想的なポジション(舌を上前歯の後ろ側に触れた状態)だと基本的には口で息ができないと思います。つまりは鼻呼吸をする必要があるということです。(出てきましたね!!呼吸!!)

逆に口呼吸をするということは舌は下に下がっているということになりますね。

正しく鼻呼吸できるようにしてあげることが必要です。

呼吸に関しては過去の記事をご覧ください。

2: 発育発達上での問題

長期間のおしゃぶりや指しゃぶりなどの行為も大きな要因ではないかと思います。

一概に何が原因かとは言えませんが、原始反射の残存・過度なストレス・生活習慣からの悪影響などが考えられるのではないでしょうか?

解決策としては、

幼少期に適切な様々な刺激を加えてあげることが原始反射の抑制や中枢神経系をしっかり発達してくことが重要なのではないかと思います。

結局は子供でも大人でも基本的な生活習慣(食事・睡眠・運動)が一番大切なのではと思います。

原始反射についても過去の記事をご覧ください。

3:食事と免疫(慢性炎症とアレルギー)

これは呼吸と関係しているとは思いますが、

慢性炎症やアレルギーが呼吸器系に影響してしまうことが考えられます。

アレルギーや免疫系の影響で鼻炎などが起こり、口呼吸をしなくてはいけなくなってしまいます。

また、肥満などによる口呼吸も考えられます。

ここでも適切な刺激や食事、適切な免疫を得られる環境が大切なのではないかと思います。

個人的にこれら3つの要因が低位舌と関係してくるのではないかと思います。

舌と運動パフォーマンス

舌と運動は関係するのでしょうか?

まずはdi Vico Rら, 20145)の文献を見ていきましょう。

この研究では膝のアイソキネティック運動を舌の位置を帰ることによってどのように変わるのかが考察されていました。(前歯の後ろUP・上前歯の後ろMID・舌を下げるLOW)

この研究では、18人の男性を対象に3種類の舌のポジションで膝関節のアイソキネティック運動がどのように変化するのかを調査されていました。

一概に全てのパフォーマンスが良くなるということではありませんでしたが、

Maximum peak torqueの膝関節90°・180°での屈曲で有意差があったとされています。

このことからUPポジションでは筋の力発揮は高いと言えるのはないでしょうか?

もう1つ面白い文献がありました。

VanRavenhorst-Bell, 20186)らの文献ではウエイトリフターとランナーの舌の筋力(Tongue Strength)と持久力(Tongue Endurance)を比較する研究がされました。

この文献では、

TS: ウエイトリフター>ランナー

TE: ウエイトリフター<ランナー

と記されていました。

競技特性を考えると長距離ランナーは口呼吸が必要になりますし、

身体の剛性を高める必要がありません。

逆に高めてしまうことでのデメリットが多いと考えられます。

一方でウエイトリフターは身体の剛性を高める必要があり、そして口蓋を閉じる必要があります。

そのため必然的に舌を緊張させる必要があること考えられます。

これらの競技特性的に舌のStrengthとEndurance機能は変化したのではないかと思います。

これらのことから考えられることとして、

舌は競技特性を

舌の力(Strength)が強いから良いとか舌の持久力(Endurance)が高いから良いという問題ではなく、

競技特性から舌の機能を考える必要があるのかな?と思います。

また子供たちのことを考えてみると、

低位舌の子供たちの筋の出力が弱いこともなんとなく理解できる気がします。

個人的には、

子供たちでもアスリートでも一般の方でも

舌の適切な筋緊張を保てる・弛緩させることができる・緊張させることもできる

つまりは舌のニュートラリティを獲得することが大切だと思います。

まとめ

毎回同じことを書いていますが、

舌も大切です。しかし、それだけではありません。

包括的に見ていく中の一つが舌であると思うのです。

舌の緊張と考えると自律神経系・視覚・前庭覚・過度なストレスが大きく関わっていることが考えられます。これらの可能性を考慮しながら舌というものを見ることが大切だと考えられます。

ネットで舌とパフォーマンスと調べると

有名な選手は集中すると舌が出る!!という記事が多くありました。

では、舌を出すとパフォーマンスが上がるのでしょうか?

そんなわけはないのです。(いや、もしかしたら…)

その選手たちは色々な身体の状況が重なった結果

舌が勝手に出たのです。

舌をどうするかももちろん必要ですが、

舌を含めて様々なことに対してアプローチすることが大切だと思います。

最後にありきたりなことを書いてしまいましたね…

毎回ですが、結局はそういうことだと思うのです。

という感じで今回は少しだけ舌のことを調べてみた記事でした。

何か質問などがありましたら、

LINEからご連絡いただけると幸いです。

↓↓↓

参考文献

1)

McCausland T, Bordoni B. Anatomy, Head and Neck, Genioglossus Muscle. 2022 Jun 11. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 31424725.

2)

竹原祥子, & 下山和弘. (2006). 舌の構造と機能訓練. 老年歯科医学, 21(1), 44-47.

3)

緒方重光, 峰和治, 今村利香, 田松裕一, & 島田和幸. (2006). 舌下神経と舌神経の舌内走行と交通枝. 形態・機能, 4(2), 47-52.

4)

Alghadir AH, Zafar H, Iqbal ZA. Effect of three different jaw positions on postural stability during standing. Funct Neurol. 2015 Jan-Mar;30(1):53-7. PMID: 26329542; PMCID: PMC4520673.

5)

di Vico R, Ardigò LP, Salernitano G, Chamari K, Padulo J. The acute effect of the tongue position in the mouth on knee isokinetic test performance: a highly surprising pilot study. Muscles Ligaments Tendons J. 2014 Feb 24;3(4):318-23. PMID: 24596696; PMCID: PMC3940506.

6)

VanRavenhorst-Bell HA, Coufal KL, Patterson JA, Mefferd AS. A comparative study: tongue muscle performance in weightlifters and runners. Physiol Rep. 2018 Nov;6(22):e13923. doi: 10.14814/phy2.13923. PMID: 30460755; PMCID: PMC6246939.

Potter NL, Nievergelt Y, VanDam M. Tongue Strength in Children With and Without Speech Sound Disorders. Am J Speech Lang Pathol. 2019 May 27;28(2):612-622. doi: 10.1044/2018_AJSLP-18-0023. Epub 2019 Feb 28. PMID: 31136240; PMCID: PMC6802864.

Alghadir AH, Zafar H, Iqbal ZA. Effect of three different jaw positions on postural stability during standing. Funct Neurol. 2015 Jan-Mar;30(1):53-7. PMID: 26329542; PMCID: PMC4520673.

コメント